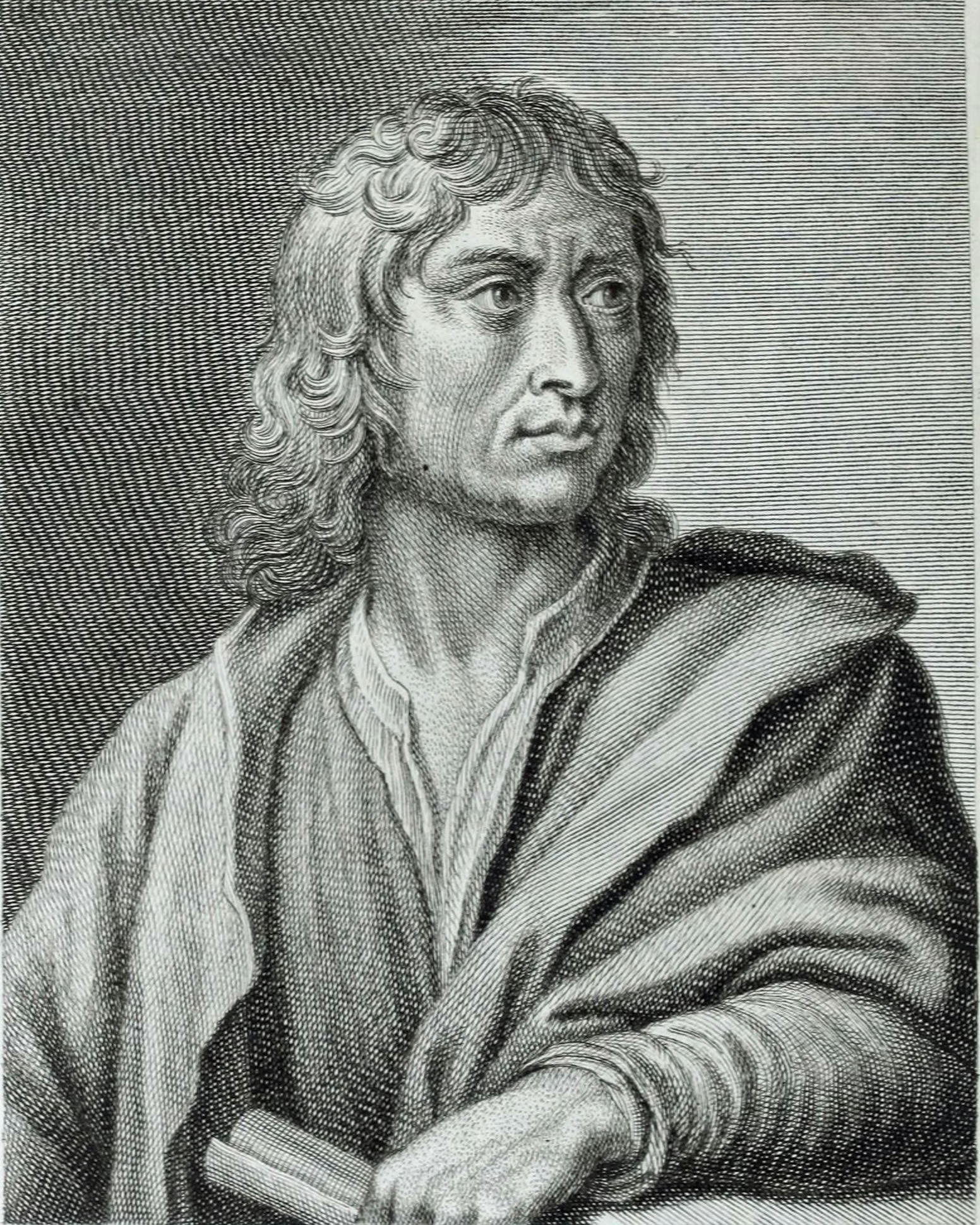

Biografia di Andrea Mantegna

Andrea Mantegna e la Sua Casa a Mantova: Un Ritratto tra Arte, Architettura e Umanesimo

Introduzione: L’Artista-Architetto e il Suo Testamento Ideale

Andrea Mantegna (1431-1506) emerge nel panorama del Quattrocento italiano non solo come un pittore di straordinaria levatura, ma come una figura di rottura, un intellettuale che ridefinì lo status stesso dell’artista. Definito da Giuseppe Fiocco l’«iniziatore del Rinascimento nel Veneto» , Mantegna fu il primo grande “classicista” della pittura, forgiando uno stile che gli storici dell’arte, da Giulio Carlo Argan in poi, hanno acutamente descritto come un «classicismo archeologico». La sua opera non fu una semplice imitazione dell’antico, ma una ricostruzione filologica e intellettuale, un dialogo costante con la statuaria classica e coeva che conferì alle sue figure una monumentalità scultorea e una severità quasi pietrosa.

Al culmine della sua lunga e prestigiosa carriera alla corte dei Gonzaga a Mantova, Mantegna concepì un progetto che trascendeva la pittura per farsi architettura, filosofia e auto-rappresentazione: la sua casa. La Casa del Mantegna, eretta a partire dal 1476, non è semplicemente un edificio, ma il testamento materiale e spirituale di un artista-umanista. Costituisce un raro e prezioso esempio di residenza privata del XV secolo , ma la sua importanza va ben oltre la sua unicità architettonica. Come osservò Giorgio Vasari, la casa esprime il profondo senso di «autorappresentazione e autolegittimazione» dell’artista, sentimenti che incarnano l’essenza stessa dell’ideologia umanistica, incentrata sulla celebrazione dell’uomo e del suo ingegno. Essa è un autoritratto in muratura, un monumento eretto non da un principe a un suo suddito, ma da un artista a se stesso e alla propria arte.

Questo rapporto si propone di tracciare una storia approfondita di Andrea Mantegna e della sua casa, analizzandoli come due elementi di un’unica narrazione. Si argomenterà che per comprendere appieno il significato della Casa del Mantegna è indispensabile comprendere l’uomo che la volle: la sua formazione nella fucina culturale di Padova, la sua ascesa alla corte mantovana, l’evoluzione del suo stile rivoluzionario e il suo rapporto complesso con i mecenati Gonzaga. A sua volta, l’analisi della casa—nella sua genesi, nella sua audace concezione architettonica e nel suo profondo simbolismo—getta una luce rivelatrice sulla personalità, le ambizioni e la visione del mondo del suo creatore. Insieme, l’artista e la sua dimora offrono uno spaccato straordinario del clima intellettuale di Mantova, una città che, sotto l’egida dei Gonzaga, si trasformò in uno dei più vivaci e influenti centri culturali del Rinascimento europeo.

Parte I: La Forgiatura di un Genio: da Padova a Mantova

Capitolo 1: La Bottega dello Squarcione: L’Antichità come Capitale

La traiettoria di Andrea Mantegna, da umili origini a principe degli artisti, inizia in un contesto che ne prefigura la grandezza e la complessità. Nato nel 1431 a Isola di Carturo, un borgo allora nel contado vicentino, da Biagio, un falegname, le fonti lo definiscono “d’umilissima stirpe”. Si narra che da giovanissimo facesse il guardiano di bestiame, un inizio quasi mitico per un uomo che avrebbe dialogato con principi e cardinali. La svolta avvenne a soli dieci anni, quando il padre, riconoscendone il talento precoce, lo affidò legalmente al pittore padovano Francesco Squarcione, che lo adottò come “figlioccio”. Questa adozione non fu un semplice atto di benevolenza, ma un contratto che inserì il giovane Andrea nella corporazione dei pittori di Padova e, soprattutto, nella singolare bottega del suo nuovo padre putativo.

La bottega di Francesco Squarcione non era un comune atelier. Le fonti lo descrivono come un pittore di modeste qualità artistiche ma di eccezionale abilità imprenditoriale. Aveva trasformato la sua bottega in una vera e propria impresa artistica, una fucina che, secondo i documenti, formò ben 137 artisti e artigiani. Più che una scuola d’arte nel senso moderno, era un centro di produzione che rispondeva a numerose commissioni servendosi del lavoro dei suoi molti allievi, che Squarcione educava ma anche, come le fonti suggeriscono, sfruttava. Mantegna fu senza dubbio il suo allievo più geniale, un fatto che lo stesso Squarcione ammise con una punta d’invidia, e anche il primo a desiderare l’indipendenza.

L’elemento che rendeva unica la formazione presso Squarcione era la sua vasta collezione di antichità. La bottega era un vero e proprio museo privato, ricolmo di calchi in gesso, frammenti di statue, rilievi, monete romane e tessuti preziosi. Questi reperti non erano semplici oggetti decorativi, ma il principale materiale didattico. Gli allievi, Mantegna in primis, imparavano a disegnare copiando meticolosamente questi modelli classici. Fu in questo ambiente che si radicò in Mantegna quella “cultura antiquaria” che divenne la cifra stilistica della sua intera carriera. L’insegnamento di Squarcione, tuttavia, non si limitava alla mera forma. La sua bottega, con il suo approccio quasi industriale e la sua enfasi sul valore dei reperti, insegnò a Mantegna una lezione più profonda: l’antichità non era solo un repertorio di forme estetiche, ma un capitale culturale e commerciale. La conoscenza e il possesso di opere classiche erano un segno di erudizione, uno strumento di prestigio e un mezzo per l’elevazione sociale. Questa consapevolezza, assorbita in un contesto dove l’arte era anche e soprattutto un mestiere e un’impresa, plasmò l’atteggiamento di Mantegna per tutta la vita. Il suo “classicismo archeologico” non fu mai una sterile imitazione, ma un’appropriazione strategica e consapevole di un linguaggio che conferiva autorità e valore alle sue opere e, di conseguenza, a se stesso. La natura complessa di questo rapporto formativo, a metà tra filiazione e sfruttamento, contribuì probabilmente a forgiare il carattere dell’artista, descritto come orgoglioso, difensivo e a tratti aggressivo, quasi a voler proteggere un ego coltivato in un ambiente competitivo e spersonalizzante.

Capitolo 2: Il Fermento Umanistico di Padova e la Rivelazione Toscana

Se la bottega di Squarcione fu la fucina pratica del suo stile, l’ambiente intellettuale di Padova fu il terreno fertile in cui la sua visione del mondo prese forma. Nel Quattrocento, Padova era una delle capitali culturali d’Europa, sede di una prestigiosa università che attirava studiosi e umanisti da ogni dove. L’aria che si respirava in città era satura di un rinnovato interesse per il mondo classico, non solo attraverso i reperti archeologici ma anche tramite lo studio filologico dei testi antichi. Mantegna, pur non essendo un letterato, assorbì profondamente questo clima, sviluppando una passione per l’erudizione che lo portò, ad esempio, a compiere escursioni con l’amico umanista Felice Feliciano fino al Lago di Garda alla ricerca di antiche epigrafi romane.

Questo contesto locale fu arricchito in modo decisivo dal passaggio in città di alcuni dei più grandi maestri del primo Rinascimento toscano: Filippo Lippi, Paolo Uccello, Andrea del Castagno e, soprattutto, Donatello. La loro presenza a Padova fu un evento epocale che portò nel Veneto le più recenti e rivoluzionarie conquiste dell’arte fiorentina. Fu in particolare l’opera di Donatello, presente in città per realizzare l’altare della Basilica del Santo e il monumento equestre al Gattamelata, a fornire a Mantegna la chiave di volta per il suo linguaggio artistico. Da Donatello, Mantegna apprese la lezione fondamentale della prospettiva scientifica, non come un semplice artificio illusionistico, ma come un metodo rigoroso per organizzare lo spazio pittorico in modo razionale e conferire alle figure una presenza fisica e un’energia plastica senza precedenti. La sintesi originale tra il gusto antiquario e petroso appreso da Squarcione e la costruzione spaziale e il realismo drammatico derivati da Donatello diede vita a uno stile unico, potente e intellettualmente denso, che impressionò i contemporanei fin dalle sue prime opere.

La maturazione artistica di Mantegna coincise con il suo desiderio di emancipazione. Già nel 1448, non ancora maggiorenne, si liberò dalla tutela legale e professionale di Squarcione, con cui ebbe una rottura polemica, forse dovuta a divergenze artistiche e al desiderio di autonomia. La sua reputazione era già tale che ricevette immediatamente commissioni di primissimo piano. La più importante fu la decorazione della Cappella Ovetari nella chiesa degli Eremitani, un’impresa monumentale che lo impegnò per quasi un decennio e dove, nonostante la tragica distruzione di gran parte degli affreschi durante la Seconda Guerra Mondiale, si può ancora cogliere la straordinaria precocità del suo genio.

Un altro evento cruciale di questi anni fu il suo matrimonio, celebrato tra il 1453 e il 1454, con Nicolosia Bellini, figlia di Jacopo e sorella dei celebri pittori veneziani Gentile e Giovanni. Questo legame familiare lo inserì nel cuore della più importante bottega artistica di Venezia, avviando un dialogo fecondo soprattutto con il cognato Giovanni Bellini. Si tratta di un incontro tra due personalità artistiche profondamente diverse: Mantegna, scultoreo, archeologico, devoto alla prospettiva e alla monumentalità; Bellini, più sentimentale, interessato alla luce, all’atmosfera e al paesaggio. Da questo confronto, lo stile di Mantegna, pur senza perdere la sua caratteristica incisività e il suo rigore formale, si ammorbidì. Le sue forme, definite “petrigne”, acquisirono una maggiore fluidità, i colori si fecero più ricchi e le composizioni si aprirono a una maggiore ariosità, suggerendo l’influenza della pittura tonale veneziana. Il classico confronto tra le due versioni dell’ Orazione nell’orto (entrambe alla National Gallery di Londra), una di Mantegna e una di Bellini, esemplifica perfettamente la natura di questo scambio: stessa composizione, ma risultati opposti, che rivelano il profondo e reciproco arricchimento tra i due maestri.

Capitolo 3: Arrivo alla Corte dei Gonzaga: L’Artista come Cortigiano

La fama di Mantegna si diffuse rapidamente in tutta l’Italia settentrionale, attirando l’attenzione di una delle corti più raffinate e ambiziose del tempo: quella dei Gonzaga a Mantova. Sotto la guida di marchesi illuminati, la città, protetta dalle acque del Mincio, era stata trasformata da centro medievale a capitale del Rinascimento, un polo culturale in grado di attrarre i più grandi talenti dell’epoca. Prima di Mantegna, artisti del calibro di Pisanello avevano lavorato per i Gonzaga, e contemporaneamente a lui operava in città il genio universale di Leon Battista Alberti, gettando le basi per una stagione artistica di eccezionale splendore che sarebbe continuata nel secolo successivo con Giulio Romano e Rubens.

Fu il marchese Ludovico II Gonzaga, un colto mecenate, a volere con insistenza Mantegna al suo servizio. Le prime lettere di invito risalgono al 1456. L’artista, impegnato a completare opere importanti come la monumentale

Pala di San Zeno a Verona, accettò l’incarico solo alcuni anni dopo, trasferendosi definitivamente a Mantova nel 1460. Questo trasferimento non rappresentò un semplice cambio di residenza, ma una radicale trasformazione del suo status professionale e sociale. A Mantova, Mantegna non era più solo un maestro indipendente a capo di una bottega, ma divenne pittore ufficiale di corte, una posizione che mantenne per quasi cinquant’anni, servendo tre generazioni di Gonzaga: Ludovico II, Federico I e Francesco II.

Il suo ruolo andava ben oltre quello di semplice esecutore di opere. Divenne un consigliere artistico e un “familiare” della casata, una figura di prestigio integrata nella vita di corte. Il suo stipendio era considerevole, rendendolo uno degli artisti più pagati del suo tempo, e il suo rapporto con i marchesi era di una vicinanza quasi senza precedenti. Le cronache riportano che lo stesso Ludovico Gonzaga interveniva personalmente per dirimere le dispute di Mantegna con i vicini, prendendo quasi sempre le parti del suo protetto. Questo status privilegiato è fondamentale per comprendere il contesto in cui nacquero i suoi capolavori mantovani e, soprattutto, il progetto della sua casa. L’ambizione di costruire una dimora che fosse un monumento a se stesso poteva nascere solo dalla consapevolezza di aver raggiunto un livello di prestigio e di stima che lo poneva al di sopra della condizione di semplice artigiano, elevandolo al rango di intellettuale e cortigiano, una figura centrale nella vita culturale e nella rappresentazione del potere del suo signore.

Parte II: Il Pittore del Principe: Capolavori Mantovani

Capitolo 4: La Camera Picta: Specchio del Potere e dell’Illusione (1465-1474)

Appena stabilitosi a Mantova, Mantegna ricevette una delle commissioni più importanti e complesse della sua carriera, un’opera destinata a diventare uno dei vertici assoluti del Rinascimento italiano: la decorazione della stanza nel torrione nord-est del Castello di San Giorgio, che le fonti antiche chiamano Camera Picta (“camera dipinta”) e che dal Seicento è universalmente nota come Camera degli Sposi. Commissionata da Ludovico II Gonzaga, la stanza, di dimensioni relativamente modeste (circa 8 metri per lato), aveva una funzione polivalente: era la camera da letto del marchese e di sua moglie, la colta nobildonna tedesca Barbara di Brandeburgo, ma fungeva anche da sala delle udienze private, luogo di rappresentanza e archivio segreto dei documenti di stato. L’impresa decorativa, realizzata con una tecnica mista che combinava l’affresco con ritocchi a secco per ottenere una maggiore preziosità di dettagli, impegnò l’artista per ben nove anni, dal 1465 al 1474.

Il tema generale del ciclo è una solenne celebrazione politico-dinastica della famiglia Gonzaga. L’interpretazione iconografica più accreditata lega gli affreschi a un evento di capitale importanza per la casata: l’elevazione al cardinalato del secondogenito di Ludovico, Francesco, avvenuta nel 1462. Sulla parete nord, la cosiddetta

Scena della Corte, Mantegna ritrae con meticolosa precisione l’intera famiglia ducale. Ludovico II è seduto, vestito informalmente, mentre riceve una lettera da un segretario; al suo fianco siede la moglie Barbara, figura matronale e centro compositivo della scena, circondata dai figli, dalle figlie e da membri della corte, tra cui si riconoscono il precettore umanista Vittorino da Feltre, la celebre nana di corte e persino il cane preferito del marchese, Rubino. La lettera che il marchese tiene in mano sarebbe quella che annuncia la nomina cardinalizia del figlio. Sulla parete ovest, la

Scena dell’Incontro raffigura il momento successivo: Ludovico, accompagnato dai nipoti, incontra il figlio Francesco, ormai cardinale, in un paesaggio idealizzato che sullo sfondo include monumenti di Roma antica, come il Colosseo e la Piramide Cestia. Questo riferimento non è casuale: Mantova, attraverso il successo politico e religioso dei suoi signori, si pone come erede diretta della grandezza e dell’universalità di Roma.

L’intero apparato decorativo è intriso di un classicismo colto e programmatico. La volta, divisa in spicchi, è decorata con ghirlande, finti stucchi e, soprattutto, otto medaglioni contenenti i ritratti a monocromo dei primi imperatori romani, da Giulio Cesare in poi. Il messaggio è chiaro: la dinastia Gonzaga si inserisce in una genealogia di potere che affonda le sue radici nell’Impero Romano. Nei pennacchi, scene mitologiche a finto bassorilievo—le storie di Orfeo, Arione ed Ercole—celebrano allegoricamente le virtù del marchese come condottiero e uomo di stato: il coraggio, l’intelligenza e la forza.

Tuttavia, l’eccezionalità della Camera Picta non risiede solo nella sua complessa iconografia, ma nella rivoluzionaria concezione dello spazio. Mantegna non si limita a decorare le pareti, ma le annulla. Trasforma la piccola stanza cubica in un padiglione illusionistico aperto verso l’esterno, un loggiato classicheggiante scandito da pilastri dipinti che poggiano su un basamento che corre lungo tutto il perimetro. Sfrutta con ingegno gli elementi architettonici reali, trasformando l’architrave del camino in un pianerottolo su cui si muovono dei cortigiani. Due pareti sono coperte da finti tendaggi di broccato e cuoio dorato, che sulle pareti nord e ovest si aprono come un sipario per svelare le scene principali, confondendo magistralmente il confine tra mondo reale e mondo dipinto.

Il culmine di questo virtuosismo illusionistico è il celebre oculo al centro del soffitto. Con un’audacia senza precedenti, Mantegna “sfonda” prospetticamente la volta, creando una finta apertura circolare che si affaccia su un cielo azzurro solcato da nuvole. Attorno a una balaustra, resa con un impeccabile trompe-l’oeil, si affacciano a guardare verso il basso un gruppo di dame di corte, un servitore moro, un pavone (simbolo di immortalità e del matrimonio) e una schiera di putti giocosi, alcuni in posizioni precarie che accentuano il senso di vertigine. Questo oculo non è solo un capolavoro di prospettiva dal sotto in su (sotto in su); è una dichiarazione della potenza dell’arte, capace di creare una realtà più vera del vero e di assoggettare lo spazio fisico alle leggi della pittura per celebrare la grandezza del committente.

Il successo straordinario della Camera Picta fu il catalizzatore diretto per la costruzione della casa dell’artista. Completata nel 1474, l’opera consolidò la fama di Mantegna come uno dei più grandi geni del suo tempo. Appena due anni dopo, nel 1476, un grato Ludovico Gonzaga lo ricompensò con la donazione del terreno su cui sarebbe sorta la sua dimora. Esiste un legame profondo e diretto tra le due opere. La Camera degli Sposi è un ambiente totale che utilizza un’architettura dipinta per celebrare una dinastia. Il suo elemento più innovativo, l’oculo, è un’apertura circolare dipinta al centro di una stanza quadrata. La Casa del Mantegna, come si vedrà, è la trasposizione di questo stesso concetto dal mondo bidimensionale della pittura a quello tridimensionale dell’architettura: un edificio quadrato che racchiude al suo centro un cortile circolare aperto sul cielo reale. La ricompensa per aver creato una magistrale illusione divenne così la base per costruire una nuova, audace realtà.

Capitolo 5: La Poetica della Pietra: Stile e Opere della Maturità

Lo stile che Mantegna perfezionò negli anni mantovani è caratterizzato da un approccio alla pittura che può essere definito fondamentalmente scultoreo. Le sue figure possiedono una solidità e un volume che sembrano derivare più dallo scalpello che dal pennello. I contorni sono netti, incisivi, quasi metallici, e i panneggi sono trattati con una durezza che ricorda la pietra o il bronzo sbalzato. Questa “poetica della pietra” è l’essenza del suo “classicismo archeologico”: un’arte che non si limita a citare l’antichità, ma ne interiorizza la monumentalità e la severità formale, traducendola in un linguaggio pittorico di straordinaria potenza e rigore intellettuale.

Un’opera emblematica di questo approccio è il celeberrimo Cristo morto, conservato alla Pinacoteca di Brera a Milano e databile intorno al 1478-80. Il dipinto è famoso per il suo uso audace e quasi violento dello scorcio prospettico. Il corpo di Cristo è visto dai piedi, in una prospettiva vertiginosa che deforma le proporzioni e costringe lo spettatore a un confronto diretto e quasi clinico con la fisicità della morte. Questa non è una mera esibizione di virtuosismo tecnico. La scelta prospettica è un potente strumento retorico. Annullando la distanza emotiva, Mantegna nega allo spettatore la consolazione di una contemplazione devozionale e sentimentale. Al contrario, lo costringe a meditare sulla cruda realtà della Passione, sulla dimensione tragicamente umana del Figlio di Dio. L’effetto, come per molte delle sue opere, non è tanto la commozione, quanto un sentimento di “meraviglia e inquietudine”, uno stupore intellettuale di fronte a una rappresentazione così radicale e senza compromessi.

Se il Cristo morto rappresenta l’apice della sua ricerca sul dramma umano, i Trionfi di Cesare sono la summa della sua passione per la ricostruzione del mondo antico. Iniziato intorno al 1485 per Francesco II Gonzaga, questo ciclo monumentale di nove grandi tele (oggi a Hampton Court, Londra) raffigura con dovizia di dettagli archeologici il trionfo di Giulio Cesare al suo ritorno dalle Gallie. L’opera è il più grandioso tentativo della pittura del Quattrocento di far rivivere l’antichità classica, non come una fantasia pastorale, ma come una parata solenne e storicamente verosimile, basata sullo studio delle fonti letterarie e dei reperti archeologici.

Proprio i Trionfi aiutano a risolvere un’apparente contraddizione nel classicismo di Mantegna. Le fonti indicano che, nonostante la sua profonda erudizione antiquaria, l’artista sembrò rimanere indifferente di fronte alle rovine della Roma antica durante il suo soggiorno nella città eterna tra il 1488 e il 1490; esse non compaiono né nelle sue lettere né nelle opere successive. Questo apparente paradosso si chiarisce se si comprende la natura del suo progetto intellettuale. Mantegna non era un romantico attratto dal fascino pittoresco della rovina. Era un umanista, un “archipictor” , il cui scopo non era documentare il passato in decadenza, ma ricostruirlo nella sua integrità ideale. I frammenti archeologici che collezionava e studiava non erano per lui delle reliquie, ma le sillabe di un linguaggio perduto con cui comporre un discorso nuovo e coerente. Le sue opere, dai fondali della Cappella Ovetari ai Trionfi, non mostrano un mondo antico in rovina, ma un mondo classico restaurato nella sua perfezione e monumentalità. Il suo classicismo era un atto creativo di resurrezione, non una passiva registrazione del decadimento. Era la costruzione di un’antichità ideale, più vera e più integra di quella che la storia aveva lasciato.

Parte III: La Casa del Mantegna: L’Architettura come Auto-Rappresentazione

Per fornire un quadro chiaro della complessa interazione tra la vita dell’artista e la costruzione della sua dimora, la seguente tabella cronologica mette a confronto gli eventi salienti.

Tabella 1: Cronologia Comparata: Vita di Mantegna e Vicende della Casa

| Anno | Eventi nella Vita di Andrea Mantegna | Vicende della Casa del Mantegna |

| 1431 | Nascita a Isola di Carturo. | |

| 1460 | Si trasferisce a Mantova come pittore di corte dei Gonzaga. | |

| 1465 | Inizio dei lavori per la Camera degli Sposi. | |

| 1474 | Completamento della Camera degli Sposi. | |

| 1476 | Ludovico Gonzaga dona il terreno per la costruzione. | Inizio della costruzione. |

| 1488-90 | Soggiorno a Roma. | Lavori procedono lentamente. |

| 1496 | Documentato come residente nella casa. | Mantegna abita la casa. |

| 1502 | Cede la proprietà a Francesco II Gonzaga in cambio della Casa del Mercato. | La casa passa ai Gonzaga. |

| 1506 | Morte a Mantova. | |

| 1607 | La casa viene venduta al ramo Gonzaga di Vescovato. | |

| 1940-41 | Restauro a cura di R. Niccoli e recupero della struttura originaria. | |

| 1974 | Apertura al pubblico come sede espositiva. |

Questa cronologia evidenzia immediatamente le relazioni causali cruciali: il trionfo artistico della Camera degli Sposi (1474) porta direttamente alla ricompensa del terreno (1476). Allo stesso tempo, rivela la toccante discrepanza tra la lunga e faticosa costruzione della casa e il breve periodo in cui Mantegna poté effettivamente goderne (1496-1502), prima che le difficoltà economiche lo costringessero a separarsene. La tabella condensa così il dramma di un’ambizione artistica senza precedenti che si scontra con la realtà materiale.

Capitolo 6: Genesi di un Progetto: Dono, Desiderio e Debito

La storia della Casa del Mantegna inizia con un atto di magnificenza principesca. Il 18 ottobre 1476, il marchese Ludovico III Gonzaga donò al suo pittore di corte un appezzamento di terreno nella contrada del Cavallo (l’attuale via Acerbi), una zona allora suburbana e verdeggiante. La donazione, come attestano le fonti, fu esplicitamente una ricompensa per il capolavoro appena terminato della Camera degli Sposi. Per Mantegna, questo dono rappresentò l’opportunità di realizzare un sogno a lungo coltivato: costruire una dimora che non fosse solo un’abitazione e una bottega, ma un manifesto della sua visione del mondo e del suo status raggiunto. Era la sua “casa del desir” , un progetto in cui riversare i suoi ideali umanistici e la sua passione per l’antichità.

Tuttavia, la realizzazione di questo sogno si rivelò un’impresa ardua e dispendiosa. La costruzione, iniziata nel 1476, procedette con estrema lentezza, protraendosi per oltre vent’anni. Durante questo lungo periodo, Mantegna, in perenne movimento, risiedette in diverse altre case a Mantova, sia in affitto che di sua proprietà, come la casa nella contrada dell’Aquila o quella in contrada della Pusterla. I costi del cantiere erano enormi, e nonostante il suo stipendio elevato, l’artista si trovò costantemente oppresso dai debiti.

Questa cronica precarietà finanziaria lo portò infine a compiere un atto doloroso. Nel 1502, dopo aver abitato la sua magnifica casa per soli sei anni (le fonti indicano che vi risiedeva certamente nel 1496), fu costretto a cederla al marchese Francesco II Gonzaga, figlio e successore di Ludovico. L’accordo prevedeva forse uno scambio con la più modesta “Casa del Mercato” in Piazza Marconi. Un aneddoto famoso, riportato dalle fonti, illustra le sue difficoltà: per far fronte ai debiti, Mantegna dovette vendere alla marchesa Isabella d’Este un busto romano dell’imperatrice Faustina, un pezzo della sua preziosa collezione di antichità a cui era molto legato.

La vicenda della casa rivela così un paradosso centrale nella figura dell’artista rinascimentale. Mantegna, come nessun altro pittore prima di lui, aveva raggiunto un livello di fama, prestigio e ricchezza tale da potersi permettere di concepire e costruire un monumento personale paragonabile per ambizione a quelli dei suoi stessi mecenati. La sua casa era un’affermazione di autonomia e di genio individuale. Eppure, la sua storia dimostra come questa autonomia fosse fragile e incompleta. L’artista, per quanto celebrato, rimaneva fondamentalmente dipendente dal sistema di patronato che ne aveva decretato il successo. La casa, nata da un dono del principe, tornò infine nelle mani del principe, a testimonianza dei limiti invalicabili del potere economico e sociale dell’artista. È un monumento tanto all’ambizione di Mantegna quanto alla sua ultima, ineludibile dipendenza.

Capitolo 7: La Quadratura del Cerchio: Analisi Architettonica e Simbolica

La concezione architettonica della Casa del Mantegna è tanto semplice nella sua forma quanto profonda nel suo significato. L’edificio si presenta come un blocco cubico quasi perfetto, con un lato di circa 25 metri, dalla facciata austera e priva di eccessi ornamentali. La vera rivoluzione si svela all’interno: il cubo di mattoni racchiude un cortile perfettamente cilindrico, un vuoto che costituisce il cuore geometrico e concettuale dell’intera struttura. Questa pianta, unica nel panorama dell’architettura residenziale del Rinascimento , è una deliberata e colta trasposizione in architettura del celebre problema matematico e filosofico della “quadratura del cerchio”.

Nell’universo simbolico dell’Umanesimo e del Neoplatonismo, il quadrato rappresentava il mondo terrestre, materiale e imperfetto, mentre il cerchio simboleggiava il divino, la perfezione e l’eternità. Inscrivere il cerchio nel quadrato significava quindi armonizzare il divino e l’umano, il cielo e la terra. La casa di Mantegna è un manifesto di questa filosofia umanistica: è l’affermazione della capacità dell’uomo, attraverso la ragione (la geometria) e l’arte (l’architettura), di creare un ordine perfetto e armonico, di dare forma materiale a un’idea astratta. Le proporzioni dell’edificio, secondo alcuni studiosi, sarebbero regolate da complessi calcoli matematici e persino da principi di armonia musicale, in linea con le teorie di Leon Battista Alberti.

Il cortile circolare è il fulcro di questa visione. Funge da reinterpretazione moderna dell’ atrium di una domus romana, il centro della vita domestica e pubblica dell’abitazione antica. È probabile che Mantegna intendesse questo spazio come una galleria all’aperto per esporre la sua collezione di sculture e reperti archeologici, creando un dialogo continuo tra l’architettura moderna e l’arte antica. Dal punto di vista spaziale, la sua forma circolare crea un’esperienza unica: chi vi entra non è indirizzato lungo un asse prospettico predefinito, come in una chiesa, ma è invitato a un movimento libero e a una contemplazione a 360 gradi, con lo sguardo che si volge naturalmente verso il cielo.

Un’iscrizione, scolpita sull’architrave di una delle porte che si affacciano sul cortile, fornisce una chiave di lettura essenziale per il significato dell’edificio: “AB OLYMPO”. La frase, “Dall’Olimpo”, è una dichiarazione audace e quasi superba. È un riferimento colto alla leggenda, narrata da Luciano, dello scultore greco Fidia, che affermava di aver appreso da Omero come raffigurare Giove con maestà divina. Con questo motto, Mantegna si pone sulla stessa linea: il suo ingegno, la sua capacità creativa, non deriva da un semplice apprendistato artigianale, ma ha un’origine quasi divina. La casa diventa così un tempio laico, un monumento eretto alla statura olimpica dell’artista, un luogo dove la creatività umana tocca il divino.

L’intuizione più profonda, tuttavia, emerge dal confronto diretto tra la casa e la Camera degli Sposi. Come notato da numerosi studiosi, l’analogia tra il cortile cilindrico e l’oculo affrescato è troppo evidente per essere casuale. Nella Camera Picta, completata nel 1474, Mantegna aveva usato la pittura e le leggi della prospettiva per creare l’ illusione di un’apertura circolare verso il cielo all’interno di una stanza quadrata. Nella sua casa, iniziata appena due anni dopo, egli traduce questa idea pittorica in realtà architettonica: usa mattoni e pietra per creare un’apertura circolare reale verso il cielo all’interno di un edificio quadrato. La casa è la realizzazione fisica, tridimensionale, del concetto filosofico e artistico che aveva perfezionato in pittura. Questo passaggio dall’illusione alla realtà, dalla mimesis alla poiesis (dal greco, “imitare” e “creare”), dimostra la visione olistica di Mantegna come “Archipictor”, un artista-architetto per il quale pittura, scultura e architettura non erano discipline separate, ma linguaggi interconnessi di un unico, grande progetto intellettuale di matrice classicista.

Capitolo 8: Il Dialogo con Alberti: Una Nuova Visione Urbana

La concezione della Casa del Mantegna non può essere pienamente compresa senza considerare il dialogo intellettuale con l’altra grande figura che plasmò il volto della Mantova rinascimentale: Leon Battista Alberti. Scrittore, teorico e architetto, Alberti fu l’esponente massimo dell’Umanesimo applicato all’arte. La presenza simultanea a Mantova di Alberti e Mantegna, entrambi al servizio di Ludovico Gonzaga, creò una sinergia culturale di portata eccezionale, un’età dell’oro per la città.

Questo dialogo non fu solo astratto, ma si concretizzò in una vera e propria “conversazione” architettonica nello spazio urbano. La collocazione della Casa del Mantegna non è casuale: sorge di fronte alla chiesa di San Sebastiano, progettata da Alberti a partire dal 1460. I due edifici, uno sacro e uno profano, si fronteggiano, creando un asse visivo e concettuale di straordinaria potenza. La loro vicinanza fisica è l’espressione di un programma culturale consapevole da parte della committenza gonzaghesca, volto a definire un nuovo polo urbano all’insegna dei più moderni principi umanistici.

La chiesa di San Sebastiano di Alberti è un’opera radicale, un tempio moderno basato sulla rielaborazione di forme classiche (il tempio su podio, l’arco trionfale) e su principi di armonia geometrica. È un manifesto dell’architettura religiosa riformata secondo la ragione umanistica. La Casa del Mantegna, a sua volta, è un manifesto dell’architettura civile: una dimora privata che, attraverso la sua pianta geometricamente perfetta e i suoi riferimenti classici, si eleva a monumento, celebrando lo status intellettuale e la dignità dell’artista.

Insieme, la chiesa di Alberti e la casa di Mantegna definiscono un nuovo paesaggio urbano. Essi rappresentano i due pilastri su cui si fonda la visione del mondo rinascimentale: il sacro, rinnovato attraverso il filtro della ragione e della classicità, e il profano, incarnato dall’elevazione del genio individuale dell’uomo-artista. La loro compresenza non è frutto di semplice influenza, ma di una co-creazione. Essi sono due manifesti complementari, realizzati in mattoni e pietra, che danno forma a un frammento di quella città ideale teorizzata da architetti e umanisti come lo stesso Alberti. Rappresentano la realizzazione concreta di un sogno urbano in cui l’architettura non è solo funzione, ma espressione di un ordine intellettuale e morale superiore.

Parte IV: Eredità e Trasformazioni: La Casa Attraverso i Secoli

Capitolo 9: Da Dépendance Ducale a Centro Culturale

La storia della Casa del Mantegna, dopo che l’artista fu costretto a cederla nel 1502, è una narrazione di trasformazioni, oblio e infine di riscoperta. Entrata a far parte delle proprietà dei Gonzaga, la dimora divenne una sorta di dépendance del vicino Palazzo di San Sebastiano, perdendo la sua funzione originaria di casa-studio dell’artista. Nel 1607, con il declino della linea principale della famiglia, l’edificio fu venduto al ramo cadetto dei Gonzaga di Vescovato. Nei secoli successivi, passò di mano a diverse famiglie meno illustri, che ne alterarono la struttura con ristrutturazioni e aggiunte, snaturando progressivamente il puro disegno rinascimentale e integrandola con gli edifici adiacenti.

Il periodo di massima oscurità per la casa giunse nel XIX secolo. L’intero complesso fu prima adibito a caserma e poi, dal 1868, inglobato nell’Istituto Tecnico Commerciale “Alberto Pitentino”. La sua identità rinascimentale era quasi completamente perduta, la sua struttura originaria soffocata da superfetazioni e nuove destinazioni d’uso che ne avevano cancellato la memoria storica.

La rinascita dell’edificio avvenne in un momento drammatico per l’Italia, durante la Seconda Guerra Mondiale. Tra il 1940 e il 1941, l’architetto Raffaello Niccoli condusse un restauro filologico che fu un vero e proprio atto di archeologia architettonica. Con un intervento radicale, Niccoli liberò la casa dalle aggiunte settecentesche e ottocentesche, separandola nuovamente dal complesso scolastico e riportando alla luce la sua struttura primigenia: il cubo esterno e il cilindro interno. Durante i lavori emersero tracce delle decorazioni originali, tra cui fregi affrescati, soffitti a cassettoni decorati e, al piano superiore, due raffigurazioni dello stemma di Andrea Mantegna e un soffitto con l’emblema di Ludovico Gonzaga del sole raggiante. Il restauro, pur con le inevitabili integrazioni, restituì al mondo un capolavoro che si credeva perduto.

Aperta al pubblico nel 1974, la Casa del Mantegna ha iniziato una nuova vita. Oggi, di proprietà della Provincia di Mantova, è uno dei più prestigiosi centri culturali della città. Le sue sale, un tempo abitate dall’artista, ospitano regolarmente mostre temporanee di arte antica e contemporanea, convegni, eventi culturali e laboratori didattici, confermandosi come un luogo vivo e dinamico al servizio della comunità. Recentemente, in collaborazione con il Politecnico di Milano, è stata allestita al primo piano un’installazione permanente dedicata alla figura e all’opera di Mantegna, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente l’identità del monumento. In questo modo, la casa continua a svolgere una funzione pubblica, preservando e attualizzando lo spirito del suo creatore: un luogo dove l’arte e la cultura sono al centro di un dialogo continuo tra passato e presente.

Conclusione: Mantegna, Mantova e il Mito dell’Artista Moderno

L’analisi approfondita della vita di Andrea Mantegna e della sua casa a Mantova rivela la traiettoria di una figura che fu molto più di un semplice pittore. Mantegna incarna l’archetipo dell’artista moderno: un intellettuale che, attraverso un rigore formale senza precedenti e una profonda cultura umanistica, seppe forgiare per sé uno status nuovo ed elevato. Non più artigiano al servizio di una bottega, ma cortigiano, erudito e consigliere del principe, un genio creativo la cui dignità era pari a quella di letterati e filosofi, realizzando così l’ideale propugnato da Leon Battista Alberti. La sua arte, un “classicismo archeologico” che mirava a ricostruire un’antichità ideale piuttosto che a copiarne le rovine, divenne lo strumento di questa auto-affermazione.

In questo percorso, i suoi capolavori mantovani segnano le tappe fondamentali. La Camera degli Sposi rappresenta l’apice dell’artista al servizio del potere del suo mecenate. In quest’opera straordinaria, Mantegna mise il suo genio illusionistico al servizio della celebrazione dinastica dei Gonzaga, ma, così facendo, glorificò al contempo la propria arte e consolidò la propria fama a livello europeo. L’incredibile virtuosismo e la complessa impalcatura intellettuale della Camera Picta non solo legittimarono il potere della famiglia regnante, ma affermarono la pittura come un’arte liberale, un’operazione dell’intelletto prima che della mano.

Se la Camera degli Sposi fu il suo capolavoro pubblico, la Casa del Mantegna fu il suo testamento più intimo e personale. In questo edificio, l’artista tradusse i principi della sua pittura in una realtà architettonica, trasformando l’oculo dipinto in un cortile reale, l’illusione in materia. La casa è un autoritratto in muratura, un microcosmo filosofico dove la geometria perfetta della pianta—la quadratura del cerchio—diventa metafora dell’armonia umanistica tra uomo e cosmo. Con l’audace motto “AB OLYMPO”, Mantegna rivendicò per sé un’origine divina della creatività, elevando la sua dimora a tempio del proprio ingegno. Tuttavia, la sua storia, segnata dalla lotta contro i debiti e dalla vendita finale ai suoi stessi patroni, ci ricorda la natura complessa e spesso precaria dello status che egli stesso aveva contribuito a creare. La Casa del Mantegna rimane oggi come un monumento a questa duplice realtà: è la testimonianza duratura di un’ambizione artistica e intellettuale senza confini e, al tempo stesso, il simbolo del legame indissolubile e talvolta contraddittorio tra l’artista, il potere e la società che ne ha permesso la grandezza. Come la sua arte, è l’eredità di un uomo che cercò di portare l’ordine e la maestà dell’Olimpo sulla terra.

Recensione